8ビットカラーモードと16ビットカラーモードは、通常、画像の色深度を「ビット数」、つまり各色チャンネルのビット数で表すために使われる。この2つの主な違いは、色とディテールの量です。色深度は、ビット深度またはカラービット数とも呼ばれ、1ピクセルあたりに表示できる色の数を決定します。

色数:

8bit赤(R)、緑(G)、青(B)の各色を1バイト(8bit)で表現すると、各画像は1670万色になり、8bitで1670万色になる。

16ビット各色を2バイト(16ビット)で表現する場合、画像1枚あたり65536色になります。16ビットは色の幅を広げ、画像に豊かな色やディテールを表示できるようになり、ディスプレイはより多くの色やグレーレベルを表示できるようになります。

グレーレベル:

8bit各ピクセルが1バイト(8ビット)で表現されるグレースケール画像の場合、画像は256段階のグレーレベルを持つことができます。

16ビット各ピクセルは2バイト(16ビット)で表現され、画像は65536段階のグレーレベルを持つ。

カラー 16.7M

16ビットカラーは65536色、つまり2の16乗です。24ビットカラーは「トゥルーカラー」として知られ、人間の目の限界に達することができ、色数は1677万色以上、つまり2の24乗です。カラー1670万色とは、表示可能な最大色数が1670万色、つまり1670万通りの色を表示できることを意味する。"M "はmillionの意味で、英語のmillionの略語である。 16.7M = 16.7 million = 1670万。

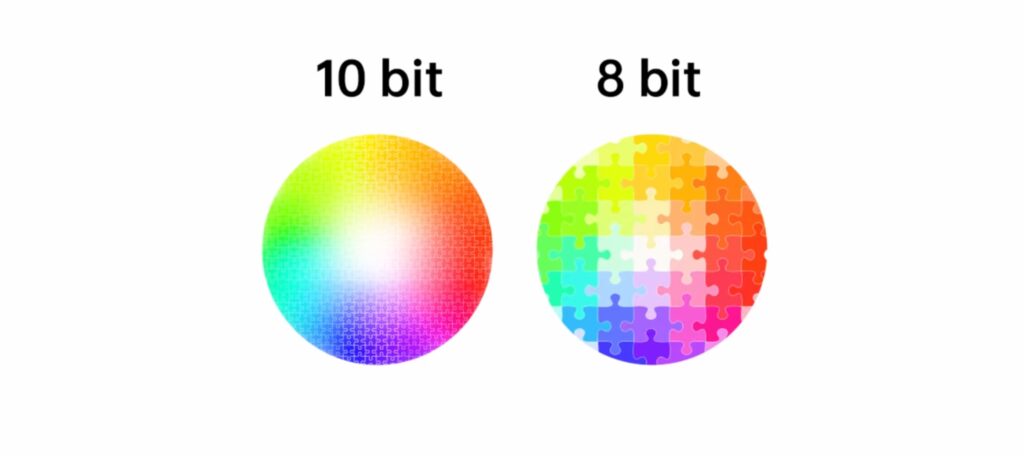

ディスプレイの「色深度」は、画面上の各ピクセルが対応する色の数を決定するパレットと考えることができる。ディスプレイの各ピクセルは赤、緑、青の3つの基本色で構成され、ピクセルの明るさはこれらによって制御されるため(たとえば、3色すべてが最大になると白く見える)、色深度は通常4ビット、8ビット、16ビット、24ビットに設定できる。 ビット深度が高いほど色数が増え、表示される画面の色もよりリアルになる。ただし、色深度が増すと、グラフィックアクセラレーターカードが処理するデータ量も増えます。

色深度は通常、色の能力を説明するために使われる。量子化数が小さいデジタル化プロセスと密接な関係があるため、色深度は基本的に量子化数ビットで表されます。ビット数が大きいほど、ピクセルごとに表示できる色の数が多くなり、色が豊かになり、画像がよりリアルになり、ファイルが大きくなります。例:BMPフォーマット、赤、緑、青それぞれ256をサポートし、赤、緑、青の異なる組み合わせは、色の3乗の256を構成することができ、あなたは3つの8ビット2進数、24ビットの合計が必要です。だから、色深度は24です。

同じサイズで画面の解像度が高ければ高いほど、表示は鮮明になるが、同じサイズで画面の解像度が低ければ、たとえ1600万色の表示でも26万色の高解像度には及ばない。例:同じサイズ2.4インチTFT液晶ディスプレイ240×320の解像度の場合、1600万色は26万色や6万5000色よりも優れている。

画像が256色(GIF形式など)をサポートしている場合、異なる色を表現するために256の異なる値が必要です。つまり、0から255まで、00000000から11111111までの2進数で表現すると、合計8つの2進数が必要です。BMPフォーマットの場合、最大256種類の赤、緑、青をサポートし、赤、緑、青の異なる組み合わせで256種類の色の3乗を構成できるため、3つの8ビット2進数、合計24ビットが必要になります。PNGフォーマットもあり、こちらは24ビットの色に加え、アルファチャンネル(つまり透明度をコントロールする)をサポートし、合計32ビットになります。色深度が深ければ深いほど、画像に占めるスペースは大きくなります。

色は多くの場合、RGB(赤、青、緑)の3原色と階調によって実現されるため、色は3つの原色チャンネルを持つ必要があり、各チャンネルが8ビットの色深度である場合、順列変換後の色の最終的な表示は、(2^8)^3、約1677万色であるべきであり、同じ理由は、10ビットの色深度画面の色容量は10.7億色であることを得ることができます。 一部の人々にとって10ビットは完全に必要であり、ストリーミングメディアのリソースも10ビットディスプレイをサポートすることは困難であり、そのような後処理でプロのカメラマンのように、あなたは、ズームや他の操作の後、画像を扱うために10ビットディスプレイを使用することができます、あなたはより良い色の遷移効果を得ることができます。そのため、リフレッシュレート、サンプリングレート、色域、色精度、およびディスプレイのより良いパフォーマンスを反映する他のパラメータに焦点を当てる。